葛文伟:教育OMO的格局是互相融合,是否拥有数据比在线更有未来

3月13日,决胜网和虎彩文化联合主办了一场主题为“立论教育OMO”的线上论坛。本次论坛聚焦 OMO 新教育场景,邀请到了鲨鱼公园董事长张永琪、多鲸资本合伙人葛文伟、精锐教育首席增长官洪菊、虎彩文化总经理李交,从连锁加盟、资本、招生获客以及教材供应链等角度全面解读 OMO 的发展走势。

多鲸资本合伙人葛文伟发表了主题为《 OMO 商业模式、竞争格局、演化路径》的精彩演讲,针对为什么 OMO 很重要、为什么会成为教育的终局、以及未来的格局等内容进行分享。

(活动现场图)

以下是演讲实录,略有删减:

今天要讨论的是 OMO,首先要讨论的是为什么会出现 OMO。这次疫情,让全国 2.78 亿的大、中、小学生全部搬到线上,让大家看到了什么是可以在线的、什么是不可以在线的、以及在线到底缺什么。我觉得(1)在线缺工具,疫情使钉钉和阿里这些部署了十万台服务器的公司都挂掉了;(2)在线缺老师,疫情滋生了各种各样稀奇古怪的事,例如老师变成十八线的小网红;(3)在线缺内容,目前的在线其实就是把线下的内容完整的搬到线上,但是过去的线下是有场景的,而在线只有屏幕。什么是适合屏幕的传输内容,传输效率有多高,通过这一次的停课不停学,完全就展现出来了。

1

移动互联网出现

流量增长红利不再

进而促使 OMO 出现

回到今天的主题,为什么是当下会觉得 OMO 很重要?李开复在2016、17 年就在说,“中国未来所有的机会都是来自于 OMO”。

实际上更早阶段,也是李开复讲的,不是 OMO,叫social local mobile,即智能手机。那个时候所有的商业都跟移动互联网没有关系,在 2008、2009 年那个年代,李开复就提出了,只要跟移动互联网有关,如果 PC 端能做,移动端做不了,这个生意就完全没有机会。比如说各种新闻门户网站,为什么今日头条,会把网易、新浪、搜狐的门户网站干掉了呢?是因为在手机上看新闻和PC端看新闻完全不一样。但是如果业务还只是存留在 PC,不能存留在移动上,那么这个事情就没有未来。最有未来的是什么?就是只有移动的手机能干,这个就是未来无线。

什么是只有移动互联网能干呢?比如说滴滴打车、美团外卖,只有它能够有所谓的社交、有所谓的地理位置锁定、有所谓的移动部分,移动让所有的人都能上网,而PC就必须要有上网的环境。在2007、2008年的时候,所有的业务包括教育,因为有巨大的10亿流量红利,所以那个时候不需要 OMO。

为什么 2016、2017 年的时候,李开复就提出了Online Merge Offline?因为大家都有手机,所有人都在网上的时候,流量红利、增长性的红利就没有了,这个时候就要去深度思考什么是适合在线的、什么是适合线下的、什么是适合线上和线下融合的,这次教育也是一样。

2

用户、场景决定了

OMO 的渗透程度

为什么教育的终局是 OMO 呢?这次的疫情,使整个中国教育部分分成两个维度,一个是年龄的维度:

0 - 6 岁变成纯移动互联网用户,因为 0 - 6 岁的孩子没有终端设备,顶多就有一个 ipad,绝大多数都是母亲的移动设备,所以 0 - 6 岁主要是成人监控下的在线迁移;

18 岁以后也是纯移动互联网用户,因为 18 岁以后人人都有终端设备,人人都有手机;

K12 领域里面一定是 OMO,因为K12最大的问题是学生没有终端设备,学校、家长也不允许学生长期持有终端设备,所以就导致它必须是一个 OMO 的结构。

从项目的维度上来看,会发现一个有趣的现象:

如果交互的内容是结构化和标准化的,场景就只需要要有一个屏幕、一个摄像头、一个麦,就能交互。从长周期来看,一定是在线的,剩下都有可能是 OMO。这就是为什么成人口语,少儿口语,都是在线上;

也有一部分,例如体育和游学,它根本没法在线上交互,只能在线下交互,它永远是在线下。

3

未来OMO的格局

将是线下线下相互融合

未来的 OMO 格局到底是什么?我觉得未来线下教育和在线教育的格局,不是颠覆,也不是二元对立,而是一个互相融合的过程。所以,未来没有所谓的传统线下公司,也没有所谓的传统线上公司,是否拥有数据比是否是在线要更有未来,这就是一个终局。

这一次发展有几个远期的变化:

第一,未来的在线教育公司和线下教育公司的学生群体,可能是不一致的,有些学生就是选择线上,有些学生就是选择线下的;

第二,在线教育到底是不是能够颠覆线下,主要看它交互的效率和效果,比如钢琴的陪练明显就是线上优于线下。但是有些产品一定是混合式教学的;

第三,很多讨论都忽视了用户本身,用户会有根据自身的时间和科目来选择。

最后,从整个的行业发展格局来看,线下的公司有一个核心的判断,就是未来的线下公司会从哑铃状变成水滴状,因为成本、生产力的关系发生了重构。很多的线下机构不再需要技术平台,也不需要拥有师资,唯一需要的是必须有线下交互场景的服务。

未来无论是线上公司、线下公司、还是 OMO 公司,对广大的教育创业者来讲,只需要关注三个点:第一,是不是能够生产和组织优质的、稳定的、持续的和低廉的老师,这个老师可能不是你的雇员,而是你的合作伙伴;第二,是不是能够持续的获得优秀的、有针对性的、有普适性的教学内容;第三,线下场景也好,线上场景也好,它是不是能够更好的提供超越用户期待的服务的供给,我想这个是未来的终局。

最后总结一下,为什么是 OMO,因为教育不是所有的品类都适合线上的。绝大多数的 K12 符合 OMO 的部分,很多的学习场景不能够在线上交互,它核心问题是学生的学习方法,需要线下师生的场景,有一些内容也不太适合线上交互,因为它的知识结构是复杂的,这个是我的一些总体判断。

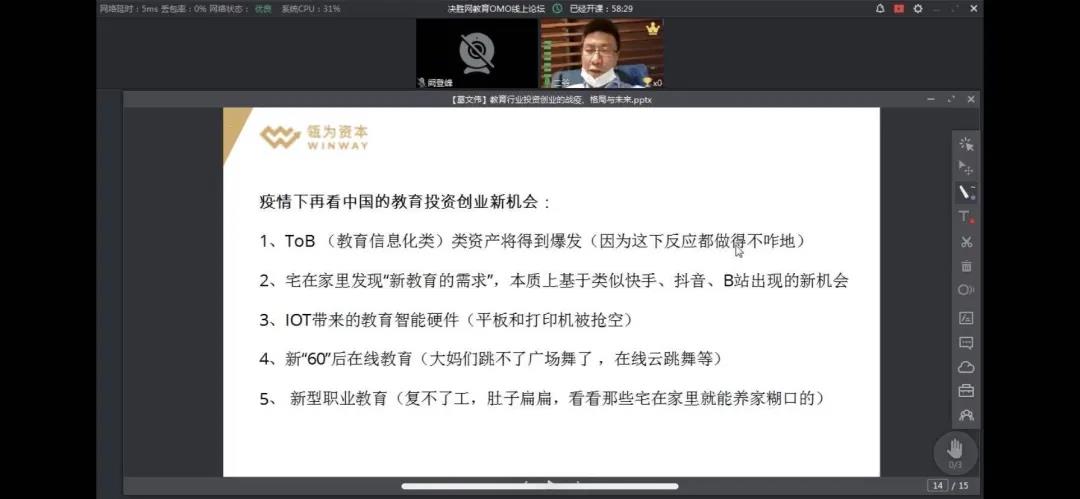

通过 40 多天的停课不停学,也诞生了一些新的机会,包括卖工具的、泛教育兴趣的教育需求,以及一些新型职业教育等。还有一些大妈,新的银发经济族,因为大家都宅在家里,所以使得今天中国所有的 60 后,都被普及了在线技术。

本文转载自决胜网。